|

|

�s���� ���m�����c�s������ �����Q�P�N�T���Q�W�� |

�V���N���u�Q�P�͌��N�H�i�Ől�C�̒m�����c�̃~�c�J���������u�|�̗��v���w�Ɠ�m�����̋��s���u�L�l�Ђ�v��

�U��ƍr����u�܂�͐H���v�����G�r�t���C�ƓV�R�����u���߂̓��v���y����ł��܂����B

|

|

�s���� ���m�����c�s������ �����Q�P�N�T���Q�W�� |

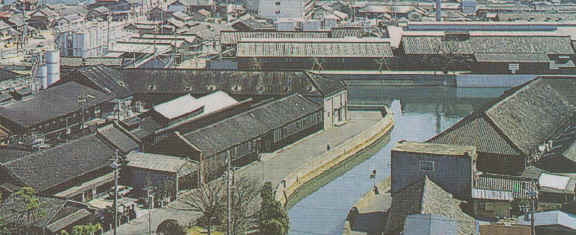

���N�H�u�[���̂Ȃ����m�����c�s�ɂ�����{�ŗB��̐|�̑��������ق�K��|�̌��N������Ă��܂����B

|

���c���W(�͂Ȃ��́j |

|

������Ёu���W�|�X�v |

|

�|�̑��������فu�|�̗��v�̓~�c�J���{�Ђׂ̗ɂ���܂��B |

| ���߂�����قɂ͎�̏��ł�}�X�N���p�ł����B |

|

�f���z�[���Ő|�̕��Ǝ��������Ĕ����ق� |

| �|���S�O�O���N�O����g���Ă��� �l��400���N�̗��j�A���̒��ōł��Â�����g���Ă��钲�������A���Ƃ��|�������ł� |

���w�R�[�X��

| �������ł͐̂̐|�Â���̓���Ȃǂ��W�����Ă���܂��B |

|

�K�т����Ȃ����ߓ���͖ؐ����w�ǂł��B |

|

���y�� |

| �@

�N���I�p�g�������e��ۂׂɐ|�����p �@�_���̋����ʎ��̍i��`����n�܂��āA����ɖ{�i�I�Ȃ��|�ւƐi�����܂����B�Ñ�G�W�v�g�̏����A���̃N���I�p�g�������e��ۂׂɐ|�����p�����Ƃ����܂��B |

|

�\����̓��]�����ɐ̂Ȃ���̑q�ɌS�����т܂��B |

|

|

|

�|�͉p��Łu�r�l�K�[�v |

|

�Í��́u�|�̗��v��r�i�����فu�|�̗��v�p���t���b�g���j |

|

|

|

| �|�̗��j �|�͉��Ɠ����Łu�l�ލŌÂ̒������̈�v�ƌ����Ă��܂��B ���Ɂu�|�_�ہv�����R�ɕt�����Ĕ��y�����̂��|�̋N���Ƃ���Ă��܂��B �I���O�T�O�O�O�N����ɂ̓��\�|�^�~�A�암�o�r���j�A�ŁA�i�c�����V�⊱���u�h�E�𗘗p���āA �|���Ă������Ƃ��킩���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{�ł� �S�`�T���I���A�Z�p�Ƌ��ɒ�������`���A�a��̍��i���݂̑��{�쐼��������j�� ������悤�ɂȂ����̂��n�܂�Ƃ���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����̋M���͐����⊱�����ɁA�|�≖������̂��D�Ƃ���܂����A�����|�́A���������i�ł����B �������Ƃ��Ĉ�ʂɍL�܂��Ă͍̂]�ˎ���ŁA�u���肸���v�������̊ԂŐl�C���W�߂�ƁA�����тɎg�� |

|

|

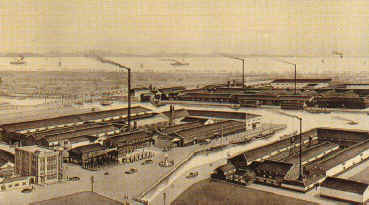

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�c�J���|���c�H�ꐶ�Y�啝�k�� |

|

����

�I���L�l�Łu�����܂�́v�ƕ��݂̐H�����o�c�́u����������v�����h�ɂ����r��́u�܂�͐H���v�Ɓu���߂̓��v

��K��܂����B

|

�L�l�܂�͐H�� |

|

|

�u�܂�͐H���E���فv�ƓV�R����u���߂̓��v�ʊقň�x�� |

|

�����̃G�r�t���C |

|

�g���r���L���b�` |

| �ʊق̓V�R����͓������T�O�O�~ |

|

|

���D����̒��߂͍ō��I |

�������炦���o������L�l�́u���Ђ�v�ւ��y�Y����������

|

�L�l�@���Ђ�� |

| �@�@�@�@�@�Ղ�́u���v���ڈ� �@�O���̐؎�ɂ��g��ꂽ�L�l�́u��܂�v�̑�₪�ڈ�́u���Ђ�v |

| �V�N�ȋ��Ɗ����̕i�����ʼn�X��҂ċ��Ă���܂��� |

|

�L�l�`�ɂ͋����I�������D���x��ł��܂����B |

�@�r�C�g�@�A��ɂ͉J���オ��܂������ܓV�͎c�O�ł���