|

|

遊歩クラブ21主催 行き先 平成21年4月9日 |

旅人の、疲れを癒す、蕎麦ふる里 S,H

|

|

遊歩クラブ21主催 行き先 平成21年4月9日 |

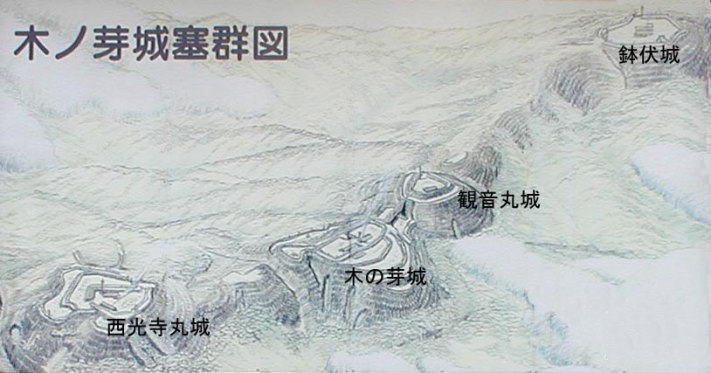

遊歩クラブ21主催の福井県今庄町の今庄宿と板取宿・板取関所跡、健脚者は言奈地蔵・木の芽峠・と

観音寺丸城址・木の芽城址・西光寺丸城址と鉢伏山山頂の鉢伏城址の4城址を訪ねました。

|

今庄宿 |

| 近世の大宿場町 今庄 古くから幾重にも重なる南条山地は北陸街道の難所で、山中峠、木の芽峠、湯尾峠のいずれかの 山越えの道を選んで今庄に至り、京・江戸へ行き来する人々が最初に宿泊したのが今庄宿です。 今庄は江戸時代を通じて、宿場として越前で最も繁栄したところです。 |

|

北陸本線今庄駅前 |

|

今庄宿の街並 初代藩主結城秀康は、北陸道を整備ししたが、このとき今条については重要な宿場として計画的に街並を造らせた。 文化年間(1804〜18年)には、街道に沿って南から北へと、上町・観音町・仲町・古町・新町の5町があり、その街並は約1キロメートルにおよび、家屋が櫛の歯のように立て込んでいた。 仲町には福井・加賀両藩の本陣や脇本陣、問屋、また多くの造り酒屋や旅籠が集まり、高札場もあった。 背後にはお茶屋馬場(旧今庄小学校敷地)があり、宿馬(荷役のために常時用意しておく馬)は福井・府中の25匹についで24匹を常備していた。 (今庄町観光協会) |

まず今庄宿をご案内します。北陸道の木ノ芽峠からの南口から宿へ入ることにします。

|

今庄宿案内 |

|

|

今庄散策マップ |

| 今庄宿概要 今庄宿が形成され始めたのは、中世に入ってからで、江戸時代になると北国街道は幹線道路として往来が頻繁となり、今庄は宿場として完全な形を整えるようになった。 江戸時代前期の天和3年(1683)で240軒、幕末の天保年間(1830〜1844)の記録では戸数290軒、人口1300余人で、旅篭屋55軒、茶屋15軒、酒屋15軒などで、他に問屋3軒や伝馬所、高札場などがあった。 今庄宿は南から北に上町・観音町・仲町・古町・新町と西側に西町があって、約1000mにわたって家屋が並んでいた。 間口が狭く奥行きの深い、町屋敷特有の短冊型の屋敷地が街道に沿って並んでいた。 そのなかで仲町に規模の大きな家が多く、ここには本陣、脇本陣をはじめ、問屋場が集中しており、高札場も近くにあり、宿場の核をなしていた。 宿の中心は仲町で、道幅も周辺部の2〜3間(3.6〜5.4m)に対し、約5間(9m)に広げられている。 宿場の街道は小さな屈曲を繰り返しながら、緩いカーブを描いて通り、古町と新町の間で枡型に屈折し、遠見遮断の道になっていた。 町並みは切り妻造り、二階建て、中二階建て、平入り、袖壁、格子、大戸があり本卯建の上がった家もある。 ただこの町並みの伝統的な家屋では、屋根の構造が少し変わっていて、屋根を支えている太い梁が軒先まで出ている登梁の構造で、雪の重みに耐えられるように作られていて、力強さを感じる建て方である。 (今庄町教育委員会) |

北国街道(栃の木峠越え)、北陸道(木ノ芽峠越え)の追分け塚に建てられた道標が今も残っています。

越前から京に旅発つ時にこの場所が分かれ道となった場所です。

|

1.文政の道しるべ |

| この場所には今もしゃく谷石で造られた道標が立っています。 石柱には 右京 つるが 己可佐道(わかさ道) 左京 いせ 江戸道と刻まれています。 石柱の大きさは高さは2メートル、約30センチメートル角で、頭部が火袋になっていて、夜になると火が灯されたようです。 |

|

以前の位置の道標画像 今庄宿の南端に位置し、ひっそりと佇む道しるべ。 |

|

|

近世の大宿場町 今庄 |

||

| ここが昔から京・若狭・敦賀と京・伊勢江戸の分かれ道だった。 | |

|

上の矩折(かねおれ) |

| 今庄宿の街道は、道を急に曲げたりして遠くを見渡すことが出来ないように作られています。 これを矩折(かねおれ)または枡形(ますがた)と言い、武者だまりに使ったり、また敵の侵入の勢いを弱めることが出来るように防御を考えた構造です。 今庄宿にはこのほかにもう一カ所宿の北口にも矩折があります。 (今庄町教育委員会) |

|

2.上木戸跡 |

|

昔ここに木戸があり木戸番が居て、夜には木戸を閉め、藩主が宿内に宿泊時には通行人を調べていたと言われています。 |

すぐ隣の石段は稲荷神社と燧ヶ城(ひうちがじょう)址登り口です。

|

3.稲荷神社 |

|

|

| この階段を上っていくと稲荷神社があり、さらには燧ヶ城址にまで行くことが出来ます。 | |

|

4.地蔵堂 |

宿内へ入ると街道の東側に最初の酒造屋畠山酒造(銘酒百貴船)があります。

|

5.畠山家住宅 |

| 畠山家住宅 この酒蔵は永平寺御用達の酒屋。 京藤甚五郎家住宅とともに屋根にうだつが上がる町家で、酒造業を営んでいる。 間口6間、切妻造、桟瓦葺で、軒は登梁形式である。 板葺の下屋庇(ひさし)もみられ、1階は左側半分にやや粗い出格子がつき、2階は左端を除いてガラス窓が開いている。 右側に門を構え、さらに板塀や土蔵が道沿いに続き、住宅とともに優れた町並み景観を形成している |

次に、梅肉と紅梅液を造っている高野由平商店があります。

|

6.高野由平商店 |

|

梅肉と紅梅液を造っている高野由平商店 |

しばらく行くとやはり東側に白駒酒造があります。

|

醤油味噌糀吉五商店 |

| 糀(こうじ)屋さん 醤油、味噌をつくるのに必要な糀(こうじ)を販売する商店ですが、現代でこんな小さな町に糀だけで生計が成り立つとはビックリしました。 (お得意様はどこに居るのでしょうか?) |

|

7.白駒酒造 |

| 白駒酒造(京藤家)は、切妻造、桟瓦葺で、間口5間の町家である。 外壁は1,2階ともに黒漆喰塗、下屋庇は厚板を銅板で覆っている町家で、腕木を用いた軒の手法や2階の高さなどは堀口家住宅と同じ形式である。 |

さらに街道を進むと西側に問屋脇本陣跡の平塚家があります。

|

8.問屋脇本陣跡 |

|

問屋跡(平塚家) 問屋近世宿役人の長であり、問屋場で年寄の補佐のもと、帳付・馬宿などを指揮して駅宿業務を遂行した。 庄屋などの地方役人・町役人を兼務することが多かった。 嘉永四年(1851)右衛門佐から交代した。 平塚屋は大野屋、谷屋とともに問屋を務めた。 (今庄町教育委員会) |

|

|

明治以降の今庄宿 |

道を北へ進んで東の細い路地に入ると願満寺があります。

|

9.願満寺 |

| 当山は元亀元年(1570)の創立。開山は日宝。 創立当初には華岳寺と称していたが後に改称。境内地並びに本尊仏・涅槃図等は領主赤座但馬景秋の寄進という。 寛政11年の大火で類焼、のち再建し修復改築した。 |

|

| ここで木曽義仲と平維盛・通盛を将とする源氏平氏が戦い、平氏方が勝った最後の戦となった場所です。 (ここから燧ヶ城址が見えます。) | |

本通りに戻って北へ進むと、左(西)に新羅神社の鳥居があります。

|

10.新羅神社 |

| 創祀年代は不詳 明治四年、福井藩の指示によって、今庄字梅ヶ枝の白鬚神社に合祀されたが、氏子一同の協議によって、現在地に戻され明治十三年二月四日、郷社に列した。(現地説明板より) この神社の裏山には、初春に一斉にカタクリの花が咲き乱れカタクリの花祭りが行われます。 |

今庄と新羅神社と白髭神社のつながり 神社がある今庄町について『福井県南条郡誌』は次のように説明している。 『福井県南条郡誌』 地理的には、京畿東山東海三道の諸地と北陸諸国とを連絡する咽喉の要地を占め、北陸の関門たる枢要の地域を成し交通上軍事上極めて重要の所なり。 往古は叔羅駅の所在地とも称され、中古庄園の一つとして今庄と称されたものであろうか。 また今庄は今城と書かれたという。 更に『福井県南条郡誌』は、白城神社について次のように記載している。 『福井県南条郡誌』 「白城(しらぎ)神社は『古名考』によれば「或云白木浦の社乎、案南条郡今庄町に新羅(しらぎ)明神あり 是なるべし。 今庄も古く今城と書けり。 此白城(しらぎ)の誤転する乎。此町の東に川あり日野川と云此即古の叔羅河なり。叔羅は即ちしらきなる べし」 白城(しらぎ)→今城(いまぎ→いまじょう)→今庄 これによれば、今庄町は新羅(しらき)から白城→今城→今庄と変わってきたことになる。 白城はしらぎと呼ばれたであろうし、今城はいまきからいまじょうに変わったということになる。 今城(いまき)は今来の漢人を連想させる(五世紀後半の雄略天皇の時代)。 今庄町は古墳時代の新羅民族の移住地 結論として、今庄町について『南条郡誌』は「要するに今庄の地は、新羅民族の移住地として開け、次いで駅伝所在の要地となった」とまとめている。 また『南条郡誌』は、信露貴彦神社の項では次のように記載している。 信露貴彦神社或は堺村荒井の新羅(しらぎ)神社ならん乎。 『古名考』一説日野川の源夜叉ケ池に古へ新露貴神社あり故に此河の渡所を白鬼女村と云は信露貴彦の訛なりと云へ共然らじ。 夜叉ケ池は古くは尸羅(しら)池といわれていた。 『福井県今庄の歴史探訪』の説明によれば、今庄宿(じゅく)の神々について「三韓・新羅はわが国の弥生・古墳時代に当っており、この頃今庄へも新羅の渡来民があり、この地を開発したであろうことが推測される。新羅(シラキ)の宛字と思われる神社名や土地名が敦賀付近には多い。 |

更に街道を北へ進むと燧ヶ城址登山口標識があり、その登り口には、燧ヶ城址の案内板があります。

|

ここからは観音堂と新羅神社から燧ヶ城址に登ることが出来ます。 |

|

12.観音堂・燧ヶ城址・藤倉山登り口 |

| 正面に観音堂があり階段手前を左(南)へ曲がり進むと新羅神社前を通りカタクリ群生地を過ぎ燧ヶ城址・藤倉山へと登ります。 | |

街道へ戻り北へ進むと右(東)側の空き地に「高札場跡(高野家六家跡)」の立て案内板と「御札場跡」の杭標識があります。

|

14.高札場跡・制札場跡 |

| 高札場跡(高野家六家) 幕府または福井藩は禁令を人々に示すために、板に書いて一定の場所に掲げ、守らせたものが高札である。 忠孝札、毒薬札、切支丹札、口留札等の禁令がある。 火事の時の焼失を恐れて、付近に貯水池があった。 今庄には当家のほか、谷屋にも高札場があった。 (今庄町教育委員会) 制札場と御札場 この空き地の「高札場跡(高野家六家跡)」の立て案内板と「御札場跡」の杭標識があり、北へ2軒目に「御札場跡(北村善六家)」の酒造「北善商店」があります。 「高札場跡(高野家六家跡)」の高野家も「制札場」を許され、北の御札場跡(北村善六家)と2軒の御札場(銀行)が軒を並べていた様です。 このほかに仲町に旧谷家が御札場を営んでいて今城宿には3軒の御札場がありました。 |

街道は更に北へとつづきます。

|

「御札場跡」の杭標識の北の黒板壁の家が御札場跡(北村善六家)です |

振り返ると我々一行だけの静かな今庄宿です。

|

左が高札場跡です |

街道の南方面 |

街道を北へ2軒目、右(東)側に御札場跡(北村善六家)の酒造「北善商店」があります。

|

13.御札場跡(北村善六家) |

| 今庄宿(福井藩内の宿)の特異な御札場 福井藩第四代藩主光通(みつゆき)の時の寛文元年(1661)十一月、福井藩がはじめて幕府から銀兌換の藩札発行が認められた。 福井藩内では藩札の使用が強制されたので、藩の南端の大宿場町である今庄では、旅人や商人が金銀を藩札に、あるいは藩札を金銀に両替するために御札場が設けられた。 これは東海道や中山道には見られない制度である。 今庄宿では、その御札場は年代によって違うが次の家に置かれた。 御札場:旧谷家・旧西尾茂左衛門家・高野家六家・北野善六家(現在の酒造北善商店)である。 このほかの本陣・脇本陣・問屋・高札場などは外の街道の宿と制度は同じである。 本 陣:今庄宿本陣(明冶館)・福井藩本陣(脇本陣:後藤家) 脇本陣:問屋脇本陣(平塚家)・現在の昭和会館・福井藩本陣(脇本陣:後藤家) 問 屋:問屋脇本陣(平塚家)・大野家・旧谷家・旧右衛門佐家 高札場:高野家六家・旧谷家 |

|

| 御札場跡(北村善六家) 福井藩第四代藩主光通(みつゆき)の時の寛文元年(1661)十一月、福井藩がはじめて幕府から銀兌換の藩札発行が認められた。 福井藩内では藩札の使用が強制されたので、藩の南端の大宿場町である今庄では、旅人や商人が金銀を藩札に、あるいは藩札を金銀に両替するために御札場が設けられた。 今庄宿では最初北村大平家が、その後北村新平家が、つづいて西尾茂左衛門家が、その後享保十五年(1730)からは当北村善六家が勤めた。 (今庄町教育委員会) |

|

街道から路地を西へ入ると観音馬場跡があります。

|

15.観音馬場跡 |

|

2度現地を訪れて探し、地元の人にも聞きましたが分かりませんでした。 |

路地の更に奥に町指定文化財の棟岳寺があります。

|

16.棟岳寺本堂 |

街道へ戻る途中に「高札場跡・ 制札場跡(旧谷屋)」があります。

|

17.高札場跡・制札場跡 |

|

| 幕府または福井藩が禁令を人々に示すために、板に書いてある一定の場所に掲げ、守られたものが高札である。 忠考札、毒薬札、切支丹札、口留札、古駄貫札等、約10種類の禁令があった。 火事の消失を恐れて、付近に貯水池があった。今庄には高野伝六家と谷屋に高札場があった。 (今庄町教育委員会) |

街道に戻ると通りを隔てた向かい(東)側には脇本陣がありました。

|

18.脇本陣跡(旧加賀本陣跡) |

| 脇本陣跡(旧加賀本陣跡) 江戸時代の本陣の予備として建てられた宿泊設備である。 本陣が使用中に場合に利用された。 規模の大きさには本陣には及ばないが、門構え、玄関つきの本陣に準じるものもあり、村の有力者が経営していた。 この脇本陣は特に加賀藩が利用したので、加賀本陣といわれた。 (今庄町教育委員会) |

|

昭和会館(旧今庄役場) |

脇本陣跡(旧加賀本陣跡)(昭和会館)の向かいに公園があり、その奥には明治殿が建っています。

|

20.今庄宿本陣跡(福井藩本陣跡) |

| 今庄宿本陣跡 本陣は、公家や幕府の役人大名などの貴人の宿泊所である。 寛永十二年(1635)参勤交代が始まり、大名が江戸と国元の往復に行列を伴なって宿場に止宿するようになったことから、宿場は発展した。 今庄宿では享保三年(1718)に後藤覚左衛門が福井藩の本陣を仰せつけられた。 後藤家は福井藩の上領(四十三ヶ村)における大庄屋として格式も高く、宿場の指導的な地位を占め、上段の間(殿様のお座敷)を始め部屋数も多く、広壮な邸宅であった。 敷地は、間口約十間、奥行き三十七間、建坪は約百坪、部屋数も二十を数え、玄関、南御門、御式台の間、お小姓部屋等があり、当時いかに大きな家であったか想像できる。 明冶11年明治天皇北陸御巡幸の際、行在所(あんざいしょ)となったが、その後、後藤家は移住し邸宅は取り除かれた。 昭和8年今庄の篤志家田中和吉氏は、子の由緒ある本陣跡並びに行在所を保存することによって、社会教育の資にまた、町民憩いの園にと念願して、ここに玉座を中心に明冶殿を築造、付近一帯を整備して公徳園として今日に至っている。 (今庄町教育委員会) |

| 公徳園 今では公園(公徳園)となっていますが、江戸時代には福井藩の本陣がありました 本陣を務めたのは後藤覚左衛門家で、今庄宿の大庄屋で福井藩から十石の扶持をうける準藩士格だったそうです。 また、福井藩のみならず、丸岡、鯖江藩などの人馬取り仕切りを統括していたので、参勤交代時には極めて忙しかったそうです。 江戸中期の享保十年(1725)頃から、宿駅の往来はますます盛んとなり今庄宿は賑わいました。 寛政期(1789〜1801)に書かれた旅日記には、「今庄の駅に着くと、ここは北国の街道ということで、茶店には田楽、煮物、蕎麦などが売られ、道には呼び込みの女達が騒々しく、休まんせ、泊まらんせなどと、少し都なまりもまざった言葉のおかしさ・・・・・・」と情景を書いています。 |

本陣跡の奥には御茶屋馬場跡(旧今庄小学校)があります。

|

21.御茶屋馬場跡 |

|

御茶屋馬場跡 福井藩の役所・馬つなぎ場。 今庄宿では、規定により二十四疋の宿馬が常備されていた。 五街道の内、日光、甲府、奥州の各街道や中山道の木曽路の宿に置かれていた二十五疋と同水準である。 馬場はほぼ四十間四方で、周囲より高い土塁で囲まれていた。 (今庄町教育委員会) |

|

| 江戸時代、広い土地が福井藩の役所と馬つなぎ場として、使われていたので、明冶維新後は学校用地として確保できた。 | 今は廃校になった今庄小学校の校庭は御茶屋馬場でしたが、御茶屋馬場の面影を残すのは、この看板とこの石のみとなりました。 |

街道に戻ると、街道の向かい側(南側)に旅籠「若狭屋」があります。(今は無人です)

|

19.旅籠「若狭屋」 |

|

旅 籠(若狭屋) 今は人は住んでいませんが江戸時代の純粋な旅籠です 昔は屋根が檜皮で葺いてあり、風で檜皮が飛ばないように石が載せてあった。 旅籠は本陣や脇本陣とは違い、一般市民が宿泊する旅宿で、初めは食事を持参し薪代などを払う形態であったが、交通量が増大し、庶民の旅行が多くなると、現代の旅館形態に変わった。 (今庄町教育委員会) |

街道を北へ進むと問屋跡の大野屋がある。

|

22.問屋跡 |

| 問屋跡(大野屋) 問屋は近世役人の長である。 問屋場で年寄りの補佐のもと、帳付・馬指などを指揮して宿駅業務を遂行した。 庄屋などの地方役人を兼務することが多かった。 大野屋は他に右衛門佐・谷屋とともに問屋を勤めた。 (今庄町教育委員会) 跡地には歯科医が住んでおられるようです。 |

問屋跡(大野屋)の隣は堀口酒造です。

|

24.堀口酒造 |

| 銘酒「鳴り瓢」堀口酒造 堀口酒造は、間口6間、切妻造、桟瓦葺の町家で、酒造業を営む。軒は腕木で処理され、軒天井を張っている。 |

その正面には、京藤甚五郎家があります。

|

25.うだつの家 |

|

京藤甚五郎家住宅 町指定文化財 この家は今庄宿で唯一公開されていて、ひときわ異彩を放つ家が京藤甚五郎家です。 塗籠の外壁と赤みの強い越前瓦の屋根の上に卯建(うだつ)のあがっているのが特徴です。 天保年間(1830〜44年)の頃の建物で当時は造り酒屋でした。 厚い壁や土戸周囲が覆われた土蔵づくりで燃えやすい木の部分が外に出ないように作られており、屋根には隣から火が移るのを防ぐ卯建や、二階部分には袖卯建があり、完全な防火構造になっています。 一般の町屋は敷地間口いっぱいに建てるのが普通でしたが、当家は母屋の左に前庭をとり、奥に座敷を配する本陣形式をとっています。 今庄宿内では脇本陣の建物であり、部屋の構造は厚い壁で客間と生活の間が仕切られています。 幕末の国学者で歌人の橘曙覧や、明治維新の立役者の岩倉具視、由利公正の書が所蔵されており、また、水戸天狗党の一行が宿泊し、造り酒屋であった京藤家の酒で風呂を沸かして浴したというエピソードや、刀傷を付けた柱が今も残っています。 |

|

京藤甚五郎家住宅 町指定文化財 当家住宅は、妻壁を屋根面より高く持ち上げた本格的なうだつを上げ、2階には連続する虫籠窓があり、壁面をすべて土塗の大壁とする。下屋庇も赤瓦葺で、軒裏も塗籠められ、前方左端には土戸もある。防火に対する意識が強く窺える町家である。 建築年代は幕末の天保年間(1829〜44)とみられる。 なお、左側(北)には通りからやや奥まって、式台をもつ別棟の座敷もついている。 通りに開く門から入る本陣形式の座敷である。 |

京藤甚五郎家と道を挟んで問屋跡(旧右衛門佐跡)があります。

|

26.問屋跡 |

| 問屋跡(旧右衛門佐跡) 問屋場業務は外の問屋と同じであるが、江戸時代の卸売り業者として荷主から託された貨物を買い取り売っていた。 羽根曽踊りには「ここは今庄の右衛門佐の門か、お辰お出やれ荷を渡す」、と唄われていることから、当時がいかに繁盛したかがわかる。 右衛門佐は他に大野屋・谷屋とともに問屋を務め、その後嘉永4年(1851)平塚屋と交代した。 (今庄町教育委員会) 昔からの家は現代風に建て替えられたようです |

この辺りの街道筋

|

問屋跡 (旧右衛門佐跡)前から北方向の街道 |

|

|

|

問屋跡 (旧右衛門佐跡)前から南方向の街道 |

|

軒の下には太い柱が通っている |

|

二階の窓の下には模様の入った瓦で装飾がしてある。 |

|

|

この辺りを西へ入ると浄念寺があります。

|

浄念寺 |

街道へ戻り、問屋跡 (旧右衛門佐跡)前の「なかやま呉服店」の横に白髪神社碑が建っています。

|

11.白髭神社 |

| 脇の小道を入っていくと白髭神社があります。 |

|

|

長い石段をあがると、本殿があります。 |

|

|

|

境内に入る手前右手には杉の大木があります。 |

|

街道へ戻り北へ80mほど進むと街道西側に御札場跡(旧西尾茂左衛門家)があります。

|

27.御札場跡 |

|

御札場跡(旧西尾茂左衛門家) 福井藩第4代光通の時寛文元年(1661)11月、福井藩が初めて幕府から銀兌換の藩札の発行が認められました。 福井藩内では藩札の使用が強制されたので、藩の南端の宿場町である今庄では、旅人や商人が金銀を藩札に、あるいは藩札を金銀に両替するために御札場が設けられました。 この御札場は、最初は北村太平家が、その後は北村新平家が、続いて西尾茂衛門、、また享保15年(1730)からは北村善六家が務めました。 (今庄町教育委員会) |

このほか今庄宿は立派な町屋が多数残っています。

|

28.今庄の町屋 |

|

今庄の町家 旧街道から東に折れ、JR今庄駅へ向かう角地にたつ町家である。 2階は階高が低いものの、外回りに手摺付の縁をまわし、旅籠の雰囲気を漂わせている。 1階は正面、側面ともに改修され、2階も後方(東側)は切り落とされているようであるが、表構えは今庄に残る旅籠の例として注目される。 |

|

|

|

今庄の典型的な町屋です。 |

この家は馬をつないでいた金具を衣装として柱に取り付けてあります。 |

御札場跡(休西尾茂左衛門家)を過ぎ街道を北口の方へ向かうと宿北の矩折があります。

|

29.矩折(かねおれ) |

現在の道路を途中西の方へ入ると旧街道に下木戸跡があり宿の出口となります。

|

今庄宿北口 |

| 今庄宿北口 この道より、北陸道、北国街道の宿場である今庄宿へ入る。 入口には宿場特有の矩折(かねおれ)になっており、宿場全体を見通せない構造である。 右は八十八ヶ所の下を通り湯尾峠を越え、府中(武生)から福井に至る (南越前町教育委員会) |

|

|

30.下木戸跡 |

|

画像なし |

宿の北口にも木戸があり宿の安全を保っていました。

|

今庄宿北口案内板 |

|

JRの踏切を渡ってすぐに、最近建てられた案内板と灯籠があります。 |

|

次は板取宿をご案内します。

|

板取宿 |

| 板取宿の由来 戦国時代までの越前への陸路は山中峠を越える古道(万葉道)と木の芽峠を越える北陸道(西近江路)だけであった。 柴田勝家が北ノ庄に封じられ信長の居城・安土に赴く最短距離として、天正六年(1578)、栃ノ木峠の大改修を行なって以来、人馬の往来は頻繁となり、越前南端の重要な関門の地として板取宿を置き、宿馬三十頭、人足六十人が常備され。 板取宿は北国街道(東近江路)の玄関口として、あるいは近江・越前・両国を結ぶ要の宿として発達したのである。 今も甲造り型や、妻入り型の茅葺(かやぶき)の民家が昔のまま保存されている。 (今庄町教育委員会) |

|

現在二軒のみ住んで見えるそうです。 |

|

| 現在も入居者募集中だそうです。(家賃無料) ただし、近所にコンビにも郵便局も病院もなしテレビも見えないが電気だけは着ているそうです。 冬の豪雪時はで二階から出入りできるようになっているそうです。 |

|

|

四軒だけ保存されている |

|

甲造りのわけ |

|

|

四軒のうち一軒のみ開放されています。 |

|

板取関所跡 |

|

江戸時代に関所を設けた |

|

| 板取関所跡 | |

|

関所の模擬櫓 |

板取宿近くの今庄365スキー場から言奈地蔵・木の芽峠・鉢伏城址(鉢伏山)へ登ります

|

鉢伏山へ |

| ゲレンデ脇の標識に従って | 要所に標識があります。 |

|

言奈地蔵 |

| 途中広域基幹林道に合流し20分ほど進むと言奈地蔵への標識があります | |

| 小路を5分ほど登ると言奈地蔵堂へ出ます。 | |

| 言うな地蔵のいわれ このお地蔵さまは弘法大師であるという。 昔、大金を所持した旅人を乗せて、この峠を越えた馬子があった。 馬子はその旅人を殺して金を奪ったところ、地蔵の面前であったことに気づき“地蔵言うな”とひとり言った。 すると地蔵は“地蔵は言わぬがおのれが言うな”と言い返された。 感きわまって改心し善人に立ち返った。 其の後、年を経て再びこの峠を越したとき、年若い旅人と道連れになり、よもやま話をして地蔵の前にきた。 馬子は霊験あらたかな地蔵であることを告げると、そのいわれを問うた。 馬子は先年の悪事を語り、ありし次第を告げた。 この旅人はその先年殺された旅人の息子で、親の敵を尋ね歩いていたのである。 息子は天にも昇る心地がしたが、このような山中でかたきを討つよりは共に敦賀まで出てから名乗りをあげてこれを討ちとったとのことである。 (今庄町) |

|

地蔵堂を過ぎて更に木の芽峠へ進みます。 |

|

言奈地蔵から数分歩くとゲレンデから下ってきた道と交叉します。 |

|

|

この道交叉する道はは私道ですので通行はできません |

そのまま進むと木の芽峠へ出ます。

|

木の芽峠 |

|

木ノ芽峠 福井県を嶺北と嶺南に分ける地である。 1200年の間、越前の玄関口としての番所があり前川家がその任に当たった。 この一帯は度重なる古戦場として使われ、一向一揆の頃の城址が多く、歴史的にも非常に興味の持てる峠でもある。 |

|

木の芽峠碑 (峠茶屋手前の右側にあります。) 平安初期の天長7年(830)に畿内と越の国を結ぶ官道として開削された古い道で、敦賀から今庄へ抜ける最短路である。 古くは紫式部が、また道元や親鸞が通り、更には新田義貞、織田信長、豊臣秀吉など戦国武将が利用した。 越前(嶺北)若狭(嶺南)を分ける分水嶺になっている。 峠の名前の由来は不明であるが、木目峠、木辺峠とも書き、木部山とも言われる。 |

|

|

峠の茶屋(前川家) |

峠脇には

| 木の芽峠 古来より北陸道の要として人馬の往還もきわめて頻繁であり、峠を越えて京都に向かう人、さらに、都を出て北陸に下向する人々にとって、急坂の石畳の道、茅葺の茶屋の印象は、旅のことをことのほか忘れがたいもにしたであろうと思われます。 建長(けんちょう)五年(1253)の夏、永平寺を開かれた道元禅師(どうげんぜんじ=高祖・中央の碑)は、病気療養のため、高弟の狐雲和尚(こうん和尚=第二世・左の碑)、徹通和尚(てっつうおしょう=第三世・右の碑)を伴なわれて、永平寺を出発になられました。 やがて木の芽峠に至り、禅師は、京への随伴を切望される徹通和尚に、爾後(じご)の永平寺の守護の大事を説かれ、涙ながらの決別をされた。 草の葉に かどでせる身の木部山(きのめやま) 雲に路あるここちこそすれ その折の禅師の万感の思いがこの御詠(うた)であります。 |

|

碑の脇のタイヤが気になります。 |

|

木の芽峠下の広域基幹林道脇に案内板があります。

|

|

左から西光寺丸城・木の芽峠城・観音丸・鉢伏城 |

|

木の芽城址 |

|

|

|

木の芽城址 |

|

南へ200mほどの所に西光寺丸城址があります。

|

西光寺丸城址 |

|

| 西光寺丸城址 構造的には主郭には土塁が巡り南側には堀切、東側には横堀があり、木の芽峠城に比べ構造が新しく複雑なもので、また、城塞群の中では一番大きな城です。 朝倉氏時代の木の芽峠城に一向宗方が新造したものと思われます。 天正三年(1575年)の織田氏の一向一揆攻めの際には西光寺がここを守ったとされます。 |

木の芽峠碑の奥の細い道を登ると数十mほどの場所に案内板があります。

|

観音丸城址 |

| 観音丸城址 この城は、木の芽峠の北西に接して築城されている。 城の規模は、長径・短径ともに約150mある。 城のつくりは、城の中央部の根尾を横断する二重の堀切を境に二分される。 南東部は、土塁をめぐらした郭(くるわ)を中心とし、東に横堀、西に腰郭、南に虎口を拵え(こしらえ)ている 周囲の斜面には10本の竪堀は築かれている。 北西の端は竪堀間の尾根上に土橋で、ここから約500m先の鉢伏城に尾根道でつながる。 城の大手は、防備に重点のおかれた南東部は簡単なつくりとなっている。 観音丸の名称は、土塁で囲まれた郭内に本尊の十一面観音像が安置されていたことから言い伝えられている。 (今庄町) |

|

蛇に注意

途中からゲレンデの道を700m(約30分)ほどの鉢伏山の山頂に鉢伏城址がある。

先程の観音丸城址付近でも小さな蛇に出会いました。

青大将と違い小さな蛇は毒を持っているのが居ますので咬まれないように注意しましょう。

|

要所要所に案内板がありますので安心です。 |

|

| ここへ来るまでに3匹の蛇に出会いました。 (ご注意ください!ここから頂上までは大丈夫でした。) |

|

|

スキー場施設が見えてきたら頂上近くです。 |

|

|

リフト設備(降り場)の左側に虎口があります。 |

リフト設備(降り場)の左側に鉢伏城址の入口(案内板)が見えます

|

鉢伏城址 |

| 鉢伏城址 木の芽峠城城塞群のひとつで、木の芽峠城・観音丸の北、尾根の最高地のところにあります。 構造的には主郭には土塁が巡り北側には堀切があります 木の芽峠城に比べ構造が新しく複雑なもので、また、城塞群の中では西光寺城よりは小さいものの技巧的な構造です 天正三年(1575年)の織田氏の一向一揆攻めの際には西光寺・常楽寺・照護寺・専修寺などがここを守ったとされます。 |

| 鉢伏城址 この城は、元亀(げんき)元年(1570)織田信長が越前に侵入した際に、朝倉方によってきずかれ、家臣・印牧(かねまき)弥六衛門が守ったという。 その後、織田方や一向一揆勢も立てこもった。 城は、木の芽峠から北西約700mの鉢伏山(標高762m)にあり、山頂部から北西に下降する尾根上に築かれている。 城の規模は、大きく二つの郭に分けられるが、周囲に土塁をめぐらした山頂部の郭が中心になっている。 海側の尾根の二つの郭は、海岸部からの敵の侵入に備えたものである。 城の大手は、南東部に???二重の竪堀の間が土橋となっており、虎口である???搦め手は北西部の海側である。 (今庄町) |

| 説明板から入ると虎口はL字に屈曲していています。主郭内は土塁が巡り削平地としては城塞群の中では一番広い空間があります。主郭から日本海、敦賀市内が一望できます。 | |

| 周囲には城址の遺構らしき跡がありました。 | |

|

|

|

モスクワ4,700kmなど・・・ |

山頂を示す2等三角点 |

|

|

天気が悪く敦賀湾の向こうのまでは見えませんでした。 |

西光寺丸城址・木の芽峠城址・観音丸城址・鉢伏城址と4つの城址を訪れることができ満足して下山できました。