|

|

奈良市忍辱山(にんにくせん)町 |

遊歩クラブ21は奈良柳生街道のうち「滝坂の道」を探索してきました

|

|

奈良市忍辱山(にんにくせん)町 |

柳生街道は奈良市柳生町から奈良市春日大社までの約19kmをいいますが、柳生町から忍辱山(にんにくせん)町の

園成寺まで9kmの「剣豪の里コース」と忍辱山町園成寺から奈良春日大社まで10kmの「滝坂の道コース」に分けられます。

今回は「滝坂の道」の石仏群を堪能してきました。

|

1.円成寺駐車場 |

| 出発は奈良市忍辱山(にんにくせん)町の忍辱山園成寺からです。 |

|

| 柳生街道 柳生街道「滝坂の道」は春日山と高円(たかまど)山の谷あい、渓流に沿った石畳道です。 界わいは、平安時代から鎌倉時代にかけて南都七大寺の僧たちの修行の場で、昼なお 暗い樹林のなかに苔むす石仏がたたずむ能登川沿いの古道です。 また、江戸時代には、柳生の道場をめざす剣豪たちが往来した道でもあります。 |

先ずは街道随一の名刹「忍辱山(にんにくせん)園成寺」へ

|

2.円成寺 |

|

忍辱山(にんにくせん)園成寺(えんじょうじ) |

| かっては楼門と庭園の間を県道が 「楼門」の下で、「庭園」の北側の道は、かっては県道が通り、池も荒廃していましたが、昭和36年に県道(今の国道369号線)が「庭園」の南側に移され、更にその後、池の発掘調査や復元修理が行われ、昭和51年に昔日の姿を取り戻していますが、庭園は平安時代末期、寛遍僧正の造築です。 |

|

|

|

|

|

円成寺の「歓請縄」(かんじょうなわ) |

圓成寺の石仏 |

園成寺のお参りが終わったら、いよいよ柳生街道「滝坂の道」出発です

|

前半 |

|

円成寺門前を西へ進み県道へ出て横断します。

|

3.県道横断 |

| 近鉄奈良駅からのバス道を横断して柳生街道へ入ります(円成寺から280m) |

|

|

最初は新しく敷いた石畳の道ですが |

|

案内書にもない石仏が早速迎えてくれます |

円成寺から410mほどの東側に円成寺墓地があります

|

4.円成寺墓地 |

| 墓地の入口に石標があり奥に墓石が見えます |

| ここには元享元年(1321)の大きな五輪塔、九体阿弥陀、七体阿弥陀などの珍しい石仏があります。 ここの墓は、墓石の傍に五輪塔や石仏があるのが特徴だそうです。 |

|

墓地を出てすぐ右手にも案内書にも載っていない石仏が何体かあります。

柳生街道は石仏の宝庫といいますがそのとおりです。

|

5.石 仏 |

木漏れ日で歩きやすい道を進みます

|

ところどころに東海自然歩道の道標があり助かります(円成寺から700mの道標) |

少し狭い道になりました

忍辱山円成寺から2,827mほどの地点に三叉路があり、右手は大慈仙(だいじせん)バス停に続いています。

|

6.広い道(車道)へ出る |

|

合流点にある道標(円成寺から2,827mの道標) |

|

この広い道は奈良県道184号線(須山西狭川線=奈良市誓多林(せたりん)町)です。 |

誓多林(せたりん)町のT字路へ出ました。

(案内書では円成寺から3,950m道標は3.5km)

|

7.江戸時代の燈籠 |

|

T字路を右が街道。 江戸の燈籠は左50mほどにあります。 |

|

左(東)へ曲がって50mほどの左側にあります。 |

| 柳生街道は、ここを右折するが、左折して50mほどの左手に天保元年(1830)に大慈仙(だいじせん)村と誓多林(せたりん)村が建立した石燈籠があります。 大慈仙(だいじせん)にしても誓多林(せたりん)にしてもインドの聖跡からつけたといわれているそうです。 「太神宮」と刻まれ、後ろは道標を兼ねています。 |

|

江戸の石灯籠から街道を西へ進みます

|

T字路すぐの右の茶畑の上の方に五尺地蔵が見えます

|

8.五尺地蔵 |

|

五尺地蔵のいわれ等の説明板もなく不明です。 |

|

夏草に囲まれていました。 |

誓多林(せたりん)の集落を過ぎると八柱神社への階段が右に見えます

(ここまで円成寺より4,460mほどです)

|

9.八柱(八王子)神社 |

|

10.芳山(ほやま)石仏 |

|

「芳山(ほやま)石仏」は八柱神社の脇の道を北へ登って片道30分程度の場所にあるそうです。 |

| 道は付いていますが行けどもそれらしきものは見当たりませんので、途中で引き返してきました。 | |

出版物によると下の様な石仏があるそうです。

| 「磨崖仏紀行」 (邊見 泰子 1987年 平凡社) という写真集があります。 その中に「皮肉な出会い」という一文があります。 邊見さんがはじめてこの石仏と出会われた時の衝撃をこのように書かれています。 「おおげさにいえば、それまで観てきたのは、磨崖仏もどきであったような想いにうたれたのである。 芳山二尊石仏にめぐりあって、初めて磨崖仏を識ったとは、痛烈な衝撃であった」 「神の御座所というよりは、むしろ御神体そのものとして仰がれてきた日本古来の磐座信仰を直視させる作者の敬虔な祈りを宿して、芳山二尊石仏は、私の前に佇立していたのである。」 「天然の崖を穿って彫出する、磨崖仏の神髄を見せられたような想いにうたれたのだった」 |

|

元の街道まで戻り160mほど進むと右側に「峠の茶屋」があります。

ここで昼食をとることになりました。

(ここまで円成寺より4,640mほどです。残り春日大社まで5,480m)

|

11.峠の茶屋 |

| 峠の茶屋 石切峠の近くにある茶屋です。 家のカモイには、古めかしい鉄砲や槍が掛けられ、武芸者が飲み代のカタにしたという。 神道無念流を図解した武芸帳もあります。 近くの誓多林(せたりん)や大慈仙(だいじせん)の集落の名は、インドの聖跡から付けられたといわれています。 (案内書より) (mori@シルバーのひとりごと) 昔の武芸者が命を守り出世の頼りになる武具を、たかが道中の飲み代に換えるとは信じられません、柳生街道はたしかに武芸者が多く通った道ですがこれら武具は明治以降に何らかの因縁で手に入れたものを旅人の話の種になるよう見せたものと思います。 |

|

| 峠の茶屋で記念写真 (画像提供 堀会長) |

峠の茶屋で腹ごしらえをして残りの

|

後半 |

|

峠の茶屋から200mほど進むと石切峠です。峠の左側に道標があります。

この道標は広い道から狭い「柳生街道・滝坂の道」へ入る重要な目印です。

(ここまで円成寺より4,840mほどです)

|

12.滝坂の道入口 (注意、分かり難い分岐) |

| 標識を見落とすと大変! 道標には「直進”首切地蔵まで1km”」、「左折”地獄谷を通り「首切地蔵まで1.4km”」と道路標識に書かれている。 先頭集団はこの標識を見落として峠を下ろうとしていたので、大声で呼び止めたが我々も、わき道が余りにも狭いので間違いでないか調べている間に先頭集団は峠を下っていてしまった。 |

|

これが、その分岐路入り口↓ |

我々だけで標識通りに狭い道を下ることにしました。

|

13.滝坂の道 |

|

山道で間違いがないと分かっていても心配で全員無口になり、黙々と進みました。 |

| 地獄谷の橋 道はどんどん下り谷底まで下りて橋を渡りましたが、先は見えません。 |

その先、暫く歩いて、「地獄谷石窟仏」がもうすぐ先にあるはずだと思うが、一向に現れない。

見過ごしたかと思い始めた頃、前方にそれらしきものが目に入りました

山側にはイノシシ除けの柵が続いています

(ここまで円成寺より6,315mほどです)

|

14.地獄谷石窟仏 |

| ようやく、その先右手に史跡「地獄谷石窟仏」があるのを見つけました。 聖が住んでいたという伝承から「聖人窟」とも呼ばれています。 東大寺の大仏殿を造る石を切り出したあとの洞に線刻したものだと言う説もあります。 正面中央は盧舎那仏又は釈迦如来で、奈良時代後期と推定されているというから驚きの古さです。 左は薬師如来、右は十一面観音(室町時代くらいの追刻)だそうです。 三体とも緑色に苔むしていますが、赤褐色の色がかなり色濃く残っています。 よく見ると、この三体のほかにも、石仏が描かれており、右壁には妙見菩薩、左壁には阿弥陀如来と千手観音が刻まれているといわれています。 山伏が岩窟に寝起きして彫刻したとか、大仏殿建立のおりに石材採りの石工が彫刻したなどといわれています。 |

|

|

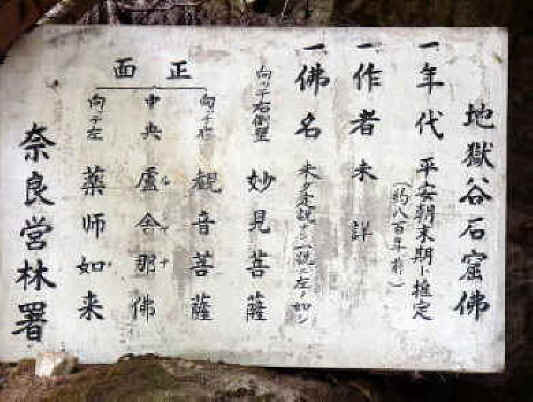

| 史跡 地獄谷石窟仏(聖人窟) 1、年代 奈良時代後期(藤原時代)-推定 2.作者 未詳 3、 仏像 凝灰岩層をくりぬいた石窟で側面に仏像が線彫されている。 聖(ひじり)が住んでいたという伝説があり、聖人窟ともよばれる。 向かって右側壁 妙見菩薩坐像 弥勒仏は石仏で作られることから、中央廬舎那仏は弥勒仏という諸 |

|

地獄谷石窟佛

1、年代 平安朝末期ト推定 1、作者 未詳 1、佛名 未ダ定説ナシ(説 左ノ如シ) 向カッテ右側壁 妙見菩薩 正面 向カッテ右 観音菩 奈良営林署 |

| 地獄谷石窟仏 石を切出した跡の洞に線刻したもので、石窟にはえた苔の緑と石仏に残る朱が、えもいえぬ美しさを漂わせています。 正面中央は、高さ1,4mの廬舎那仏(または釈迦如来とも・奈良後期と推定)、左が薬師如来、右は十一面観音、壁には妙見菩薩、左壁には阿弥陀如来と千手観音が刻まれています。 これらの石仏は、山伏が岩窟に寝起きして彫刻したとか、大仏建立のおりに石材採りの石工が彫刻したなどといわれています。 (案内書より) |

|

案内書にある橋まで来ました

(ここまで円成寺より6,420mほどです)

急な坂を下って、なおも行くと、奥山ドライブウエイの広い道に出ました。

(ここまで円成寺より6,760mほどです)

ここを横切ると、再び山道となります。

|

15.奥山ドライブウェイ横断 |

|

奥山ハイウェイへ下りるわき道を下りると営林署の案内板があります。 |

|

|

|

案内書とおりで自信が付き全員、足取りも軽くなりました。 |

案内書とおりに地獄谷園地新池が現れました。

(ここまで円成寺より7,110mほどです。あ春日大社まで3,000mほどです)

|

16.地獄谷園地新池 |

突然明るい広場へ出ました。「首切地蔵」です

| 携帯は圏外! この辺りで、別れた先頭集団と出会えるはずですが陰も形もありません。 丁度、集団が来るはずの道から団体が下りできたので訪ねると「そんな一行は途中には居りませんでした」 再度携帯で連絡するとこの場所が「圏外」!先ほどは相手側が「圏外」でした。 |

(ここまで円成寺より7,260mほどです。終点の春日大社まで2,860mほどです)

|

17.首切地蔵 |

| 首切地蔵 荒木又右衛門が試し斬りしたと伝えられる首切地蔵です。 彫刻の手法から鎌倉時代の作と思われます。 谷川沿いのこの道は滝坂道と呼ばれ、江戸中期に奈良奉行によって敷かれた石畳の道は、昭和の初めまで柳生方面から奈良へ米や薪炭を牛馬の背につけて下り、日用品を積んで帰っていくのに使われたものです。 (現地説明板より) 首切り地蔵(その2) |

|

この三叉路から北東の道を登ると「穴佛」がありますが案内書では距離が不明です。

先頭集団に追付くため探訪することをあきらめて滝坂道を下ることにしました。

行けない「穴仏」は他の資料で収集した画像を掲載しておきます。

(現地へ行っていないので収集した資料のまま掲載しておきます)

|

18.穴 仏 |

|

|

|

西窟(左側の部屋)の石仏 |

|

「首切地蔵」から滝坂道を下ると案内書の大杉があります。

|

19.大 杉 |

ここから先の道は、江戸時代中期に奈良奉行により敷かれた石畳の情緒ある道が続きます。

|

20.石 標 |

| 谷川沿いのこの道は「滝坂道」と呼ばれている。 昭和のはじめまで柳生方面から奈良へ米や薪炭を牛馬の背にくくりつけて下り、日用品を積んで帰っていくのに使われたという。だとすれば、先ほどの地獄谷の道は、やはり牛馬は無理で柳生街道は他を回っていたかもしれない。 |

更に下ると朝日観音の標識が見えてきます

(ここまで円成寺より7,680mほどです。あと2,440mほどです)

|

21.朝日観音 |

|

|

| 朝日観音 対岸の岸壁に彫られているのは朝日観音です。 これは早朝高円山の頂からさしのぼる朝日につま先に照らされることから名付けられたもので、実際には観音ではなく中央は弥靭仏 左右は地蔵仏です。 この石窟には文永二年(1265)の銘があり、鎌倉時代の石彫の代表的なもので、この下の夕日観音と同じ作者と思われています。 (現地説明板から) |

|

|

| 朝日観音 川向に立つ磨崖仏です。 東面して朝日にはえるのでこの名があり、まん中が弥勒(みろく)、左右が地蔵菩薩です。 鎌倉中期の文永二年(1265)の銘が刻まれています。 (案内書より) |

朝日観音から460mほど下ったところに「夕日観音」の標識があります

(ここまで円成寺より8,140mほどです。あと1,980mほどです)

|

22.三体地蔵 |

| 夕日観音の他に三体地蔵と地蔵菩薩像が 鎌倉時代に彫られて、人の背丈ほどもある西向きの仏様です。 夕日が当たると、お姿が浮き出てくるので「夕日観音」と呼ばれていますが、本当は観音様でなく如来様です。 なお、石畳の道から左側の崖を登って行くと、まず3体の地蔵菩薩像(三体地蔵)が彫られていて、そのすぐ上にも東向きに1体の石仏(地蔵菩薩)が彫られ、更に崖を西側へ廻り、直ぐ反対向きに登ると「夕日観音」があります。 |

|

●三体地蔵(滝坂三体地蔵菩薩磨崖仏)

|

| 街道の北側高さ2m幅5mぐらいある石に彫られています。暗くてどうもうまく撮れませんでした。南北朝時代の作だそうです。 |

●夕日観音(滝坂阿弥陀磨崖仏)

夕日観音は頭の右上の背石が庇のように少し出ているのが特徴です

夕日観音

「夕日観音」の案内板がある場所から見えるのは上の二つの三体地蔵と地蔵菩薩磨崖仏です。

その二つの石仏の更に高いところに来迎印の阿弥陀如来像はあります。

鎌倉中期の作で像高1.6m胸に卍があり来迎印を結んでいるそうですが定かではありません。

ほとんどの石仏を拝顔し谷水の音を聞きながら滝坂道を下ります。

滝坂の道を再び歩き始めて50mほど行くと、右手に「寝仏」の標識があります。

|

23.寝 仏 天然記念物指定 境界石 |

寝仏は「寝仏標識」の目の前の石ですが仏は裏側にあり彫が明確でなく寝ておいで様でもあり、

お賽銭が供えてあるのでこれが寝仏だなと分かる程度です。

|

道の側からでは何も見えません |

裏へ回るとお賽銭が供えてあり寝仏と分かります |

|

寝仏 |

|

寝仏の向かい側に「天然記念物指定 境界石」の碑がありますがどれが境界石か分かりません

|

「天然記念物指定 境界石」 |

|

数多くの石仏に充分、堪能して「能登川」の滝音を聞きながら終点の春日大社を目指します。

|

能登川(左)沿いの滝坂の石畳道 |

寝仏から600mほど下ると右手に「妙見宮五丁」と刻まれた指さし道標があります。

(ここまで円成寺より8,800mほどです。あと1,320mほどです)

|

24.道標と石灯籠 |

| 左右に石燈籠がある。 右手のものは、半分崩れている。 |

その先、少し降りていくと、右手に「柳生街道入口」と書かれた標識がある。

|

25.柳生街道口標識 |

| この標識のとおりであるとすれば、ここが柳生街道の終点になる。 |

やがて奈良市街へ入ります。

飛鳥中学校の前に反対側から二股になっている分岐点があり、振り向くと、

「右瀧坂 左大杉の木髙山鶯の瀧」と刻まれた大きな石の道標があります。

|

26.「右瀧坂」道標 |

「右瀧坂」の道標(振り返ったところ)

(ここまで円成寺より9,880mほどです。あと240mほどで春日大社です)

柳生街道入口 |

終点春日大社

|

27.春日大社 |

|

|

夏休みも終わりの春日大社境内は静かでした。 |

夏でも涼しい柳生街道「滝坂の道」は景色や雰囲気もよく沢山の石仏を見て回りアッという間の街道でした。

訪問前の予想に反して楽しく探訪心を満足させてくれる探索でした。

ただ古都奈良の近郊のためか、奈良の歴史的遺構に比べれば中途半端な歴史の道のためか

案内板や説明板が整備されていないのが恨めしかった!