|

|

天理市柳本町 |

奈良県天理市柳本町に広がる龍王山山頂への健康ルートを散策してきました

|

|

天理市柳本町 |

奈良龍王山崇神ルートは崇神・景行天皇陵に代表される大型古墳群のふもとからから、室町時代の龍王山城

へ登るルートの途中にある六部地蔵・龍王古墳群・長岳寺奥の院・柳本龍王社・龍王南と北城址などをめぐるコースです

|

|

龍王山への3コース |

今回は登る途中に名所史跡の多く、急な坂道がすくない「崇神ルート」から登って

天理ダムへ下るコースを選びました。

出発は東海自然歩道天理トレイルセンターからです。

|

1.天理市トレイルセンター(長岳寺駐車場前) |

| 山の辺情報発信点・天理市トレイルセンター 東海自然歩道や山の辺の道散策案内と、卑弥呼の鏡で知られる三角縁神獣鏡、石室模型などの展示。 ひと休みもできる施設です。 (天理市ガイドブックより) |

|

駐車場は長岳寺駐車場を利用させてもらいました。 |

天理市トレイルセンターの向かいが長岳寺です。

|

2.長岳寺 |

| 長岳寺 真言宗のお寺で、天長元年(824)弘法大師の開基と伝えられ、盛時には42の堂宇を数えましたが戦国の兵火と明治の廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で荒廃してしまいました。 楼門は鐘楼を兼ねた鐘楼門で平安時代の建物です。 なお境外には鎌倉期の建物でどこから見ても正面に見えるという正面堂(五智堂)があり、いずれも重要文化財に指定されています。 (現地歴史街道案内板) |

|

山門をくぐると奥へと参道が続きます。 |

|

|

| 春夏秋冬、それぞれに趣のある美景「花寺」と讃えられる古刹 弘法大師が開いたとされる名刹。わが国最古の玉眼仏である本尊の阿弥陀三尊像をはじめ、貴重な文化財を今に伝えます。 また四季折々の美しさも必見! 春のつつじや秋の紅葉と季節ごとに様々な風情が楽しめます。 (現地の案内文より) |

天理市とレイルセンターで昼食をとり龍王山へ出発です。

|

|

龍王山登山のコース |

少し雨が降り出しましたが龍王山へ向けて出発

|

3.出発 |

|

出発すると、すぐ目の前に二つもの古墳が見えてきます。 |

|

|

|

|

左側の大きな古墳が行燈古墳といわれる崇神(すじん)天皇陵です。 |

|

要所にある道標に沿って進みます |

| 山の辺の道 奈良盆地に連なる春日山・高円山・龍王山・三輪山などの美しい山なみです。 その青垣の山裾を、かっての平城(奈良)から石上布留を過ぎ、三輪・金屋へ通じる古い道筋がありました。 これが歴史に現れるわが国最古の道”山の辺の道”です。 古代の山の辺の道の道筋は、影媛伝説の歌によって知ることができますが、古道の面影は天理市から桜井市までの南半分により色濃く残っています。 沿道には、今も「記紀」「万葉集」ゆかりの地名や旧跡が残り、数多くの社寺や古墳が点在しています。 奈良盆地を眺めながら、ひなびた野辺の道をたどれば、そこに神話の世界が息づき、時間はいつしか古代へ還っていくよう。 四季おりおりの美しい自然が彩りをそえ、訪れるひとを古代ロマンの世界へいざなう懐かしい心のふるさとです。 (現地歴史街道案内板) |

出発るとまず崇神天皇陵(行燈山古墳)近くを通ります。

|

|

崇神天皇陵向かいにある伊射奈岐神社 |

|

4.崇神天皇陵 |

|

山の辺の道は石畳で整備されています |

|

|

|

崇神天皇陵は近くではあまりにも大きく写真に納まりません |

|

日本に2つしかない双方中円憤の「櫛山(くしやま)古墳」。

|

5.櫛山古墳 |

|

|

|

この古墳も近くで見ると古墳に見えません |

| 櫛山(くしやま)古墳 天理市柳本町に所在する櫛山古墳は、古墳時代前期後半(4世紀後半)築造された全長155mの大型古墳で、柳本古墳群を構成する。 墳形は、東西に主軸をもつ前方後円形を基調とするが、前方部とは反対側の後円部尖端にも前方部に匹敵する大型の祭壇を伴なうため、双方中円墳と呼ばれている。 昭和23・24年に行なわれた発掘調査では、この大型祭壇上から配水施設を伴なう白礫を敷き詰めた遺構や、白礫層の下部に赤色顔料を含む砂層を施した方形の土坑等が検出されている。 遺物も鍬形石・車輪石・石釧(いしくしろ)などの腕輪形製品や、高坏(たかつき)形土師器(はじき)の破片が白礫層の上部から出土し、古墳の墓前祭祀(さいし)に関係する遺構が見つかっている。(中略) 櫛山古墳の西側には全長260mの巨大前方後円墳、行燈(あんどん)山古墳(崇神天皇陵)がある。 そうした巨大古墳に隣接して櫛山古墳が造営されていること、石棺を用いた石室の存在、大型祭壇に白礫を敷き詰めた墓前祭祀跡など特別な印象を秘める櫛山古墳の様子は、この被葬者が「行燈山古墳と関係する有力な人物であったことを想像させてくれる。 (天理市教育委員会) |

|

|

双方中円墳 |

|

二つの古墳を過ぎると崇神ルートは龍王山へ向かいます。 |

万葉歌碑「玉かぎる夕さり来れば猟人(さつひと)の弓月が嶽にたなびく」が近くにあります。 |

|

|

|

|

|

行燈山古墳(崇神天皇陵)付近の古墳群 |

崇神ルートを登りはじめると山道らしい風景に変わります

| 櫛山古墳から龍王山を目指して登ります |

登りはじめ1,500mほどの右側に不動滝があります。

|

6.不動滝 |

| このあたりにある「不動滝の門」を見逃してしまいました。 この門の向こうに不動滝が見えたはずです。 |

知らぬ間に「歴史と健康の道」標識まで来てしまいました。

|

不動滝を過ぎると「龍王山古墳群、中世山城跡探求ルート歴史と間この道」の標識あります。 |

道は山道となり小雨のなか黙々と登ります

|

7.六体地蔵 |

|

出発から約2,400mほどに上部が欠損した?六体地蔵石仏があります(残りの行程は約2,000mほど) |

さらに山道を進みます

更に80mほど進むと「龍王山古墳群」の標識があります。

|

8.龍王山古墳群 |

|

六体地蔵石仏から80m程で古墳群へ入ります

龍王山古墳群 |

|

登山道脇に横穴式石室が見えます。 |

古墳群の中を更に進みます。

|

出発から3,500mほどで「長岳寺奥の院」への道標があります。 |

「奥の院」へは道標の手前の脇道へ入りなす。

|

9.長岳寺奥の院 |

|

崇神ルートから左へ50mほど入った場所にあります。 |

|

|

| 長岳寺奥の院 長岳寺から3.5kmほど登ると、奥の院と呼ばれるところに立派な鎌倉時代の不動石仏(高さ約1.5m)が祀られています。 高さ2mの火焔光背を背負って毅然と立つ姿はみごとです。 (天理観光ガイドブックより) |

元のルートへ戻り更に山頂を目指します。

|

10.南北城址と長岳寺ルート・ |

|

合流点にはトイレ設備などもあります。 |

|

道標に従って龍王山南城跡へ進みます。

|

11.柳本龍王社 |

|

| 柳本龍王社 龍王山にある水源を祀る2つの祠の一つです。 |

| ジャンジャン火伝説 今にも雨が降りそうな夏の夜、龍王山にむかって「ホイホイ」と叫ぶと、城跡の方から火の玉がジャンジャンとうなりをたてて飛んできてその人を焼き殺してしまうとか・・・・松永弾正に攻め落とされた十市氏の恨みが今も残っているかもしてません。 (天理市観光課ガイドより) |

句碑と案内板のある龍王山登り口へ出ます

| 十市遠忠(?〜1545) 十市遠忠は天文十四年(1545)三月十六日病没、年齢は四十代であったと考えられる。 遠忠は武人としてもすぐれ、十市家中興の祖とされ、他面、歌人でもあり、書家でも一家をなし、文武両道に秀でた人であった。 彼は飛鳥井二楽軒門下の歌人としてぬきんでていた。 その歌集五部までが「群集類従」に収録された。 (天理市教育委員会) |

|

天理ダムからの道に合流すると自動車が止まっていました。

雨の中、難儀して登って来た我々は何だかガッカリしました。

| 龍王山城跡 この山城は、南・北二つの峯に別れていて、北の方が60mほど低いが北城の方が大規模である。 南北両城を合せると、大和随一の中世城郭である。 二ヶ所に分かれながら、互いに呼応し合って一つの城を形づくっているのを別城一郭の構えという。 北城(城台)は、標高521,7mの郭を中心に、太鼓ノ丸、辰巳ノ丸、五人衆ノ郭、茶屋ノ屋敷、西ノ大手ノ丸などの郭が幾重にも重なり、土居や掘割、井戸、それに「馬ヒヤン」と称する水溜めなどもあって、中世城郭としての原形をよく留めている。 南北朝の頃、小さな砦作られたのがはじめで、天文年間(十六世紀始)十市遠忠が小さな砦をもとに一大城郭を築いた。 遠忠は大和武士として知られるのみならず、歌人として、特に優れていた。 その子遠勝の時、永禄十一年(1568)七月末殆ど抵抗することもできずに龍王山城を明け渡して十市平城(現在の橿原市十市)へ退いてしまい華々しい籠城戦も行なえず、秋山氏の手に渡してしまったようである。 大和一の名城の龍王山城五十年の歴史は終わった。 今も落城にまつわる幾多の悲しい物語りを伝えている。 (天理市教育委員会) |

|

龍王城址への最後の上り坂に挑戦です |

途中櫓跡のような遺構も通ります

頂上(本丸)手前に二の丸跡らしき箇所も通ります

|

12.南城址 |

二の丸跡には礎石が並んで残っています。

二の丸から一段上がると頂上の本丸跡に出ます。

出発点の天理トレイルセンターより4、418mでした。

|

12.南城本丸址 |

|

雨上がりの山頂 |

|

|

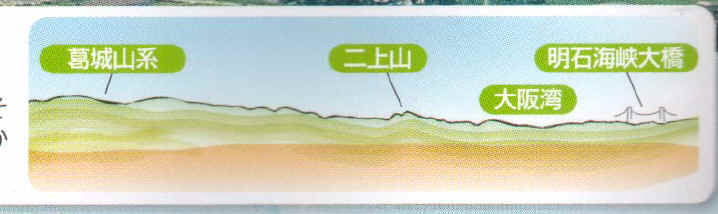

龍王山から見た明石海峡大橋 |

|

|

頂上から見た明石大橋の位置 |

|

二等三角点もあります |

|

| 龍王山城 大和高原と奈良盆地を境する山なみの中にひときわ高くそびえる龍王山の山上に龍王山城がある。 龍王山の名は、山腹に柳本および田の龍王社が祀られていることに由来する。 城は、南城(585,7m)・北城(522m)の二か所に別れながら、互いに呼応しあって一つの城を形づくる別城一郭の構えである。 時間の流れをよそに長い年月人々から忘れ去れていたために、今日までその原形をほぼ完全に留めており、大和を代表する中世城郭といえる。 (天理観光ガイドより) 上画面左端の石柱は「二等三角点」の標識 |

| 龍王山城 龍王山城は、奈良盆地の東にそびえる龍王山頂上(標高585m)築かれた山城である。 城の範囲は北城と南城に分かれ、奈良県に残る城址では最大級に含まれ、信貴(しぎ)山城に次ぐ規模である。 中世、大和の有力豪族である十市(といち)氏の山城として発達した龍王山城は、十六世紀に記録が残り、十市遠忠(といちとおただ)によって本格的な城郭造りがなされたものと思われる。 郭を尾根筋に沿って一列に築いた連郭式山城の形態をもつ南城に比べて、北城は本丸の回りに郭を配置した環状式山城で、石垣の跡も各所に残すなど、城郭の特徴では南城が古い形態を保ち、北城が後に築かれたものと考えられる。 龍王山城は、天正六年(1578)に破却されたが、日本の中世に築かれた山城の原形を良く留めており、城の歴史を知るうえで貴重な遺構である。 (天理市教育委員会) |

|

雨の中、龍王山山頂まで登りきったメンバー |

|

山頂の二等三角点 |

|

付近にはかっての山城の遺構が多数残っています。 |

| 城主・十市遠忠の盛衰 城主の十市氏は、奈良県十市郡十市(現在の橿原市十市町)を本貫とし、室町・戦国時代を通じて筒井・越智・箸尾・古市氏と並ぶ五大豪族である。 遠忠の時代 天文年間(1532〜55)は、十市氏の極盛期であり、多年にわたり争そっていた筒井順昭と和を結んだ後めざましい発展をとげる。 龍王山城の歓声もこの時代と伝えられる。 しかし天文十四年(1545)に遠忠が病死すると、十市氏は衰退する。 次の遠勝の代には松永弾正が大和に進出し、永禄十一年(1568)龍王山城はついに松永の手に落ちた。 落城にまつわる幾多の秘話は今も伝えられている。 天正五年(1577)松永弾正が織田信長に反旗をひるがえし信貴山城に滅びると、翌六年(1578)一月信長の命により一国一城の主義にもとづいて龍王山城は破却され、ここに50年の歴史を閉じたのである。 今は、各所に土塁・竪堀・虎口などが残り、戦国時代の面影がしのばれる。 (天理市観光ガイドブックより) |

|

|

| 山頂からは山襞に雲がかかり水墨画の風情でした |

次は北城跡へ向かいます

先ほどの合流点まで来て(頂上から約400m)北城址へ向かいます

|

先ほどの「天理ダム」からの自動車道の合流点まで戻ります。 |

二つ目の龍王社「藤井田ノ龍王社」を通り北城址へ向かいます

|

13.藤井田ノ龍王社 |

|

田ノ龍王社 |

| 雨乞い信仰 龍は水の神様として古来より信仰されてきました。 ここ龍王においても同様で、山中に湧き出る水源に龍を祀り、これお龍王社として崇めました。 古来、農業が盛んであったこの地方では、雨が少ないときには、この祠にて雨乞いが行なわれていたようです (天理市観光課ガイドよ |

途中大きな案内板があります

|

14.北城本丸址へ |

| 伝説「れんげの実らぬところ」 十市の城の水を絶とうとした信貴山の松永久秀の家来が、藤井の村の子守に尋ねて、城の水源地を知った。 試しにレンゲの花を取って、その流をて行く方向を見定め水を断った。 そのため城は断水に苦しんで落ちた。 十市遠忠の恨みで、それからレンゲの花に実がならなくなった。時には花さえ咲かないこともある。 (天理市教育委員会) |

頂上から約1,400mほどですが平坦な道ですから気楽に歩けます。

|

15.馬池 |

|

馬のための水のみ場です |

|

「馬池」は干上がっていました |

馬池を過ぎると北城址下へ来ます

ここから左の道を行けば北城址へ行けますが全員くたびれて下ることになりました。

|

北城址への道 |

|

本丸を中心に城郭を構成している |

|

16.北城址碑 |

|

碑の前を通り「天理ダム」へ下ります |

北城跡を丹念に回りたいのですが時間を気にして帰路に付くことにしました。

|

17.帰路 |

|

天理ダムを目指して舗装道路を下りました。 |