|

|

長野県木曽郡木曽町福島 |

中山道木曽路の木曽福島宿と四大関所があった福島関所跡と代官屋敷跡、宿内の高札場跡、城山にある

木曽義仲が戦勝祈願をした権現滝、山頂の福島城址、木曽義仲墓所がある興禅寺などを散策してきました。

|

広大な代官屋敷 |

「中山道東西中間之碑」は「道の駅日義木曽駒高原」へ移設

木曽福島は中山道東西中間の地(江戸・京都双方から六十七里(約266km)と日本四大関所の地です。

|

関所を置く場所に最適地 |

|

公営駐車場を出て西へ |

|

代官屋敷が見えてきました |

|

山村代官下屋敷跡 |

|

入場料:300円 |

|

木曽川と崖家造り(がけやづくり) |

|

橋の向こうが中山道 |

| 御嶽街道入口 江戸時代に中山道から御嶽街道への入口として多くの御嶽信者が渡っていた行人橋を同じ場所に復元されました。 「御嶽」は岐阜県と長野県の境にある、標高3,063.4mの「王の御嶽(おうのみたけ)」と呼ばれ「御嶽」と書いて「おんたけ」と読み古くからの信仰の山への「街道」が各地からあり、その一つです。 |

城山登山口

(権現滝城山自然遊歩道入口)

木曽川と城山に挟まれた道路のから狭い山道へ入ります。

|

城山頂上まで1時間半から2時間の行程です。 |

|

効率の良い登山 |

|

登山口(10時50分)道標に権現滝=0.9km・福島城址=2.9km |

|

最初は上り下りの激しい、急な坂道が続きます |

|

|

|

出発から約400m(所要時間14分) |

|

山の神石祠(やまのかみせきし) |

|

行人橋を過ぎると「権現滝」は間近です。 |

|

権現滝 |

|

滝の脇を通り登ります |

|

福島城址まで1.9km 出発から約1km(所要時間約50分) |

|

途中「木曽福島」町がよく見える場所へ出ます |

|

三つの城址 |

|

福島城址まで0.7km 出発から約2.2km(所要時間約1時間半) |

|

福島城址まであと50m |

|

本丸への最後の坂道です。 |

|

福島城 |

|

本丸へ到着 (出発から約1時間40分) |

|

|

|

「さーランチタイムだ!」 |

|

|

歴史上の木曽福島城 |

|

(向城)城山古城跡 以上の説明で不明な点 |

|

| 木曽福島城の運命 戦国時代、木曾義康により築かれた。平時は、下にある「上の段城」を館とし、この「山城」を詰の城とした。 木曾義昌も居城とした。徳川家康は豊臣秀吉側についていたので小笠原貞慶に木曽福島へ攻め込ませるように命じた。徳川家康とともに関東に移封され、城は廃城となった。(ウィキペデアより) |

|

上り下りは別ルート |

|

本丸から二の丸へ |

|

本丸と二の丸之間に深い空堀があり昔の人は大変だったと思います |

二の丸へ

|

二の丸跡 |

|

本丸に比べると一層狭い! ここに塀・門を造り、櫓を造ると多数の人員は収容できないと思います。 |

三の丸へ

|

二の丸から三の丸へ |

|

また深い空堀が |

|

郭丸には塀や門があって守りは堅かったと思われます。 |

|

空堀の底 |

|

三の丸へは長い尾根を通ります |

三の丸へ

|

三の丸跡 |

|

二の丸よりもっと狭くて細長い敷地です。 |

|

木が生えて往時の面影は窺い知れません |

|

遠くの御嶽もよく見えました。 |

|

三の丸から麓へ |

|

ヤット山道らしい道になりました。 |

|

木曽福島の街が見えてきました。 |

|

興禅寺から300mほどの地点へ出ました.。 |

興禅寺へ

|

興禅寺 |

|

萬松山興禅寺 臨済宗妙心寺派 |

|

本堂付近が工事中で足場の写らない位置から撮影しました |

|

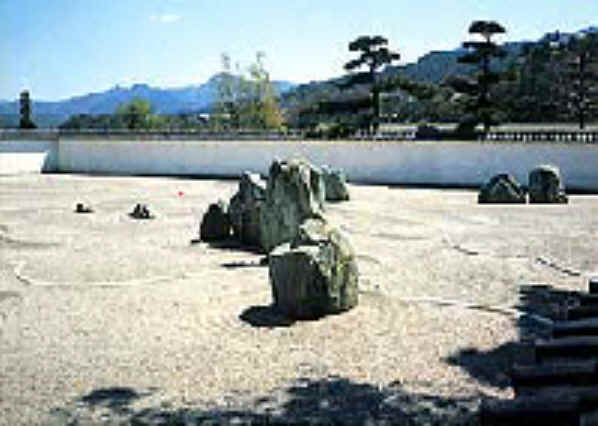

| 「看雲庭」は大きな枯山水の庭が有名で、広さは日本一です。 「万松庭」は小さな池泉鑑賞式の庭で、この対照的な日本庭園の趣を楽しめます。 |

|

木曽義仲公之墓 |

|

巴御前の墓と巴松 |

その奥に木曽義仲の墓所があります

|

木曽義仲の墓 |

木曽川渡り関所跡へ向かいます

|

木曽福島関所跡 |

|

中山道に大きな冠木(かぶき)門があります |

関所口へ

|

江戸時代もこんな風景だったのしょうか? |

|

|

木曽川の対岸から見た関所の全景 |

|

この辺りに「東門」 |

|

関所跡は身を削られ放題 |

| 国史跡 福島関所跡 (昭和54年3月指定) 福島関所の創設された年代は明らかでないが、中山道が開かれた慶長七年(1602)をあまりくだらない頃のことと考えられ、中山道の重要な守りとして碓井関所、箱根関所、新居関所などの四大関所に数えられる。、 碓井(うすい)関所:(群馬県安中市松井田町横川にあった関所で元和九年(1623)、江戸幕府によって置かれた中 山道の関所跡)、 箱根関所 : (神奈川県箱根町=相模国足柄下郡箱根に江戸幕府によって元和5年(1619)から明治2年 (1869)まであった関所、 新居(あらい)関所:旧名「荒井」は、静岡県湖西市に所在する江戸時代の東海道の関所。浜名湖西岸の標高約 2mの低地に立地し、主要街道の関所建物としては、現存する唯一の建物である。 当時、天下の四大関所と称していたものである。 福島関所は当初から代官山村氏が代々その守備に任じ、明治二年までその機能を果たしてきた。 この関所は、各藩境界等に見られる番所類と機能を異にし特に「女改め」と鉄砲改め」に重点を置かれていた。 中山道が東海道とともに当時江戸と京都を結ぶ幹線の道路としてされていたことや、「女改め」の手形の本紙はこの関所に「留め下り(江戸へ向かうもの)」のものについては、ここから碓井関所へ「書替手形」を発行する、とされことなどからみて、この関所が、徳川幕府による交通政策上、いかに重大視されていたかがうかがわれる。 廃関後、関所の諸設備は、全部取り壊されてしまったので、当時の面影はほとんどとどめていなかったが、昭和五〇年夏の発掘調査の結果寛文年間(1661〜1670)頃のものと推定される (現地説明文より) |

|

木曽川側は旧国道19号拡幅のため関所の敷地を大幅に削除されました。 |

|

井戸は石垣の縁ぎりぎり |

|

井戸跡と築地塀跡 |

|

すぐ後ろを列車が |

|

西門跡 |

|

この門は模擬東門です。 |

|

模擬東門へ入ると |

|

模擬上番所(奥は展示室) |

|

番所を通ればやれやれ無事通過となり西門を出ることができます。 |

|

これは現在の入場門(入場料:大人300円子供150円) |

|

|

資料館に展示されている関所のジオラマ |

関所脇に当時からあった屋敷

|

高瀬家資料館 |

| 高瀬家資料館 高瀬家は、藤原氏の出で、菊池肥後守則澄(きくちひごのかみのりずみ)を祖としそののち高瀬と改め、則澄より四代目にあたる高瀬四郎兵衛武浄が大阪冬の陣のころ木曽福島に入りその子八右衛門武声が山村代官に仕えて以後幕末まで山村家の家臣として代々御側役(おそばやく)、鉄砲術指南役、勘定役として仕えました。 大火により土蔵、庭園の一部を残し焼失したものの旧家の風情を今もうかがうことができます。 (現地説明板より) |

|

|

関所跡から見た福島の街。この間に木曽川が流れています |

|

「上の段」の地図 |

関所を抜けると上の段の街並みへ出ます。

|

上の段 |

突き当りに「高札場」があります。

|

古い町並みが残る「上の段」 |

|

高札場 |

|

高札場(こうさつば) |

|

中山道は高札場の前を通り「上の段」から下ります。 |

山村代官屋敷から木曽川に架かる「大手橋」を渡り信号のある交差点の突き当りにあります。

|

木曽福島宿本陣跡 |

上の段の町中へ戻ります

「上の段」からは御嶽もまじかに見えます

|

上の段と晴明社 |

|

この井戸は、江戸時代中ごろ造られたもので、深さ二十一尺(6.5m)あり、その工法は大変珍しく |

「上の段」を抜けると西へ向かう中山道へ出ます。

|

西へ進むと「妻籠宿」「馬篭宿」を経て「落合宿」へ木曽路から美濃路へ入ります。 |